便器・便座・タンクは一般的ですが、それ以外のトイレの構造やパーツの名称を普段から意識する人は少ないのではないでしょうか。知らなくても日常生活に支障はありませんが、いざというときに備えて知っておくと便利です。交換部品の見極めや修理依頼の内容を伝えるときに役立ちます。

本記事では、トイレの構造・パーツの名称一覧とともに、主要なパーツとタンク内パーツの詳細を解説します。それぞれの名称と役割がわかるので、不具合が生じたときの原因箇所特定にお役立てください。

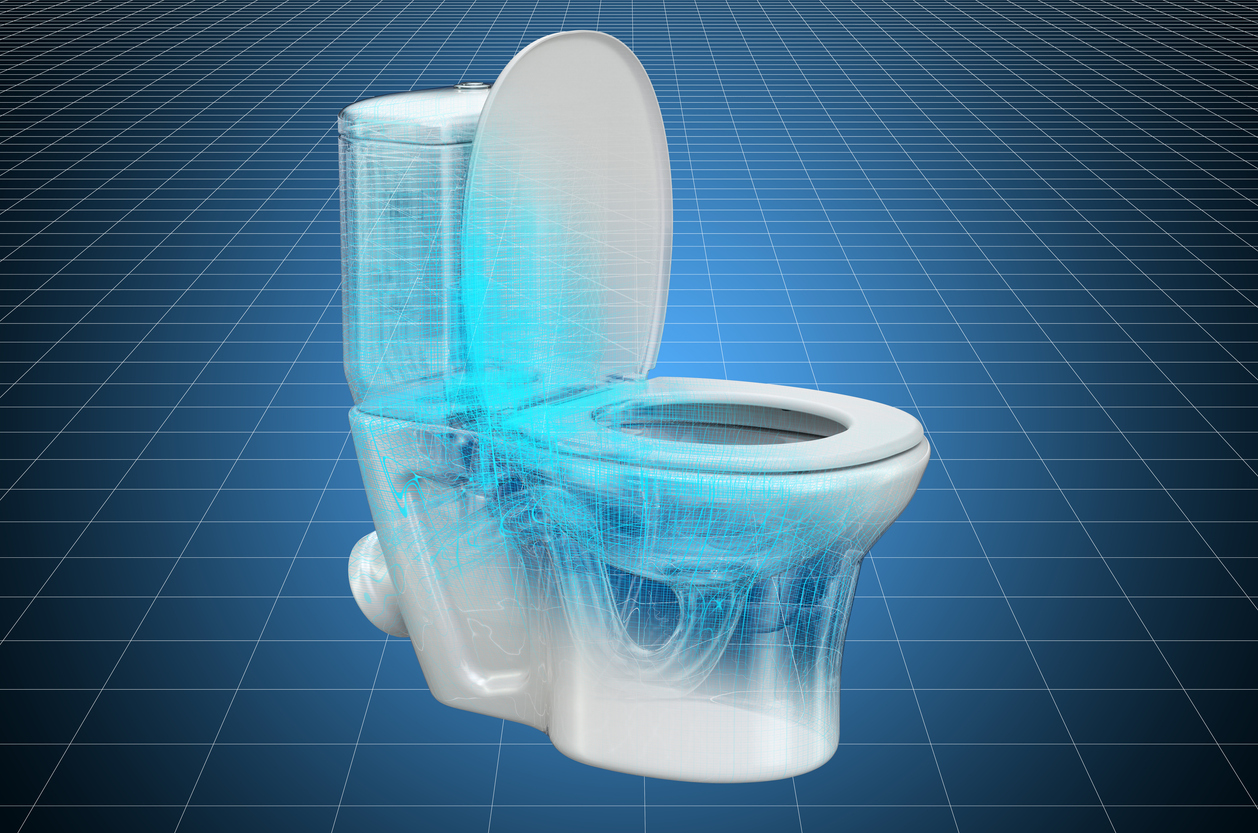

トイレの構造・パーツの名称一覧

トイレのメインパーツと細かなパーツの一覧は次のとおりです。

| 主要パーツ | 細部のパーツ・構造 | 役割 |

| 便器 | ― | 排泄物の受け止め |

| 封水 | 臭気・害虫予防 | |

| せき | 封水を留める | |

| 便座または温水洗浄便座 | ― | 快適性向上 |

| 給水管 | ― | タンク内への給水 |

| 止水栓 | ― | 給水量の調整 |

| 排水管 | ― | 汚水の運搬 |

| タンク | ― | 水を溜める |

| ボールタップ | 水位の制御 | |

| ゴムフロート | 排水制御 | |

| オーバーフロー菅 | 水漏れ防止 | |

| レバー・ボタン | 排水の指示 |

以下で、主要なパーツとタンク内パーツに分けて解説します。

トイレを構成する主要なパーツの名称と役割

まずは、便器や便座といった6つの主要パーツの概要と、各場所に関連した用語や構造を解説します。

便器

便器は排泄物や使用済トイレットペーパーを受け止める役割を持つパーツです。陶器製が多く、重量があり安定しているため、人の体重を支えられます。耐荷重の基準はJIS規格(日本産業規格)で定められており、1250N(約120kg)以上です。近年の製品では耐荷重が200kg以上のものもあります。

封水

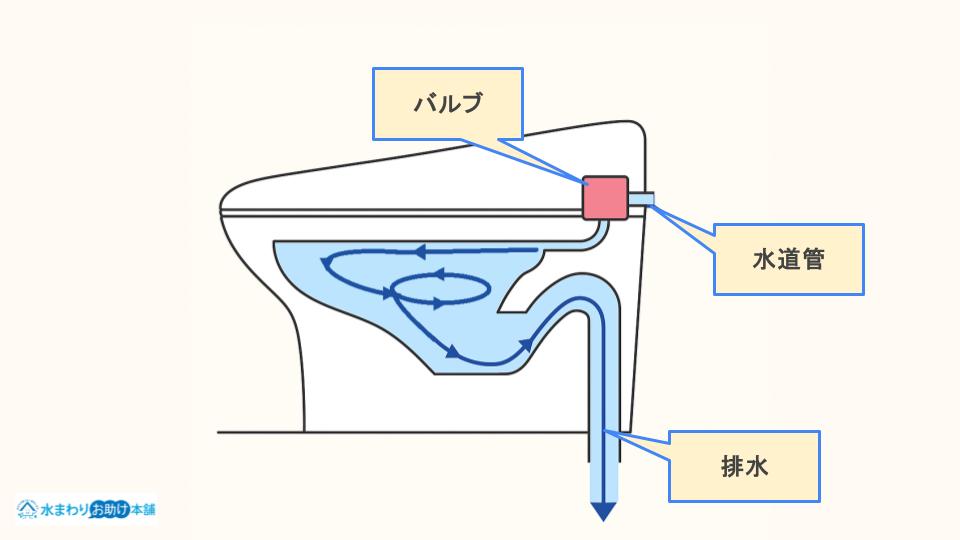

封水は便器内に溜まっている水のことです。下水道や排水管から来る悪臭と害虫の侵入を防止する役割があります。排泄物が便器の底に付着することを防ぐためにも有用です。

なお、基本的には常時一定量が溜まっていますが、長期間トイレを使わなかったり、気温が高くなりすぎたりすると蒸発して水量が減ることがあります。また、排水システムに不具合があると封水切れを起こすことがあります。

せき

せきは便器内の排水経路の湾曲した部分です。封水の水位はせきの頂点の高さによって決まるため、封水を一定量に保つためには欠かせない構造といえます。排泄や給水によって便器内の水位がせきの高さを超えると、排水管まで汚水が流れる仕組みです。

便座

便座は人の身体を支えて快適性を向上させるためのものです。現在のトイレでは温水洗浄便座(ウォシュレット)が主流で、温め機能や洗浄機能が付帯しています。温水洗浄便座の耐荷重は便器と同様に、JIS規格の基準で1250N(約120kg)以上です。

なお、温水洗浄便座・便器・給水機能を総合的に設計した一体型タンク式トイレやタンクレストイレでは、蓋開閉や排水を自動でおこなうタイプもあります。温水洗浄便座に設けられたセンサーで反応する仕組みです。

タンク

タンクは便器洗浄のために必要な水を溜めるパーツです。レバーやボタン操作で排水弁を開くと、タンクに溜まった大量の水が勢いよく便器に流れこみます。タンクの詳細は後述の「タンク内部のパーツの名称と役割」で解説するので、ぜひご覧ください。

タンクレスの場合は水道直結

タンクレストイレにはその名の通りタンクがありません。水道管と便器内のバルブが直結しており、電子制御によってバルブを開くことで便器に水を流す仕組みです。タンクがない分すっきりした見た目になることがメリットですが、水を流す勢いは水道の水圧に左右されます。低水圧の地域や建物では設置不可の場合があるため注意しましょう。

給水管

トイレの給水管はタンクから伸びる管のことです。給水管自体は壁内や床下などにも通っており、水道本管から水を供給する役割を持っています。排水機能とは分離されており、生活用水(浄水)を室内に届けるためのものです。素材には金属やポリエチレン、ポリ塩化ビニルなどが採用されています。

止水栓

止水栓は給水量を制御するためのものです。ハンドルやネジを開く側に回すと給水量が増え、閉める側に回すと給水量が減ります。完全に閉めると止水できるため、トイレの交換時に活躍するパーツです。

なお、設置時は基本的に全開で設定されますが、水圧が高い地域や建物では、少しだけ閉める側に設定することがあります。水の供給量が過剰になり漏水することを防ぐためです。

排水管

排水管は便器の排水経路とつながっており、下水道へ汚水を流す役割をもっています。壁内や床下にも通っており、敷地内に設置された排水桝を経由して、下水道につながってい構造です。トイレの場合、排水管の接合箇所によって床排水と壁排水に分かれます。

タンク内部のパーツの名称と役割

トイレのタンクは外装の他、主に4つのパーツで構成されています。それぞれを詳しく解説します。

ボールタップ

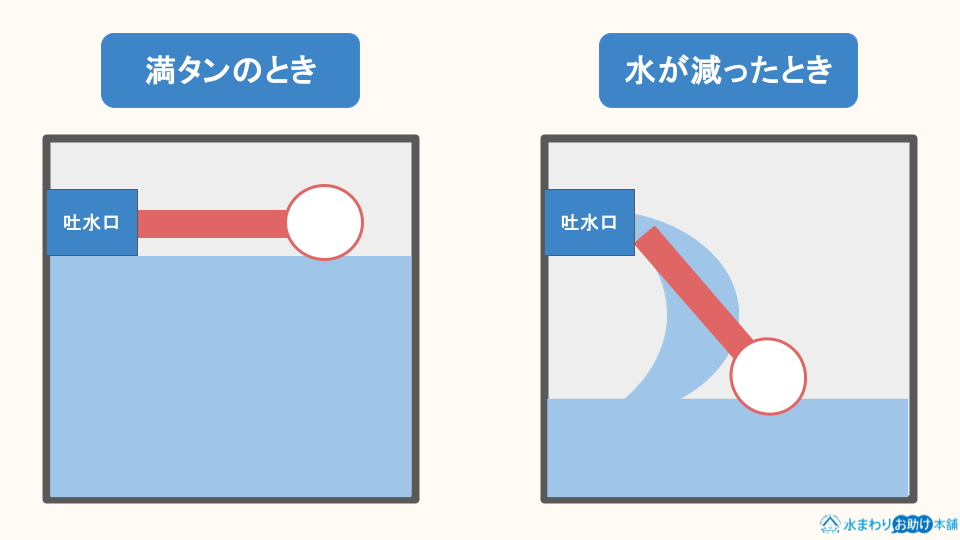

ボールタップは給水菅とつながっているパーツです。給水弁の役割を担う給水装置で、タンク内の水位を一定に保ちます。付属の浮玉・アームの動きによってタンク内の水位を確認し、必要な分だけ給水弁を開く仕組みです。次の浮玉とアームの項目で詳しく解説します。

浮玉(浮き球)とアーム

ボールタップとアームでつながっている浮玉は、タンク内の水表面に浮いています。つまり、浮玉は水位によって上下するということです。ボールタップ側には給水弁があり、アームの動きによって開閉します。水位とともに浮き球が下がるとアームと連動した吐水口が開くという仕組みです。

ゴムフロート

ゴムフロートは排水弁の役割を果たす部品です。トイレのレバーやボタンと鎖でつながっています。レバーやボタンを操作すると鎖によってゴムフロートが持ち上がり、排水口に水が流れ込む仕組みです。

トイレレバー・ボタン

トイレのレバーやボタンはゴムフロートとつながっている部品で、排水操作をおこなうためのものです。「大」のときはゴムフロートが高く持ち上がり、「小」のときは低めに持ち上がることで排水量を調整しています。

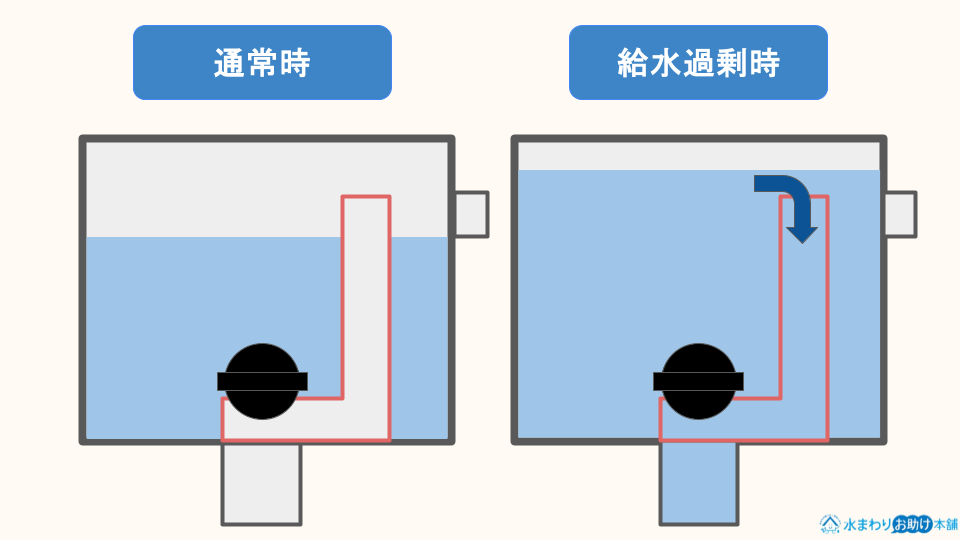

オーバーフロー管

オーバーフロー菅は水位の過剰な上昇を防ぐためのものです。通常の水位よりも高いところに口がある筒で、末端は排水口につながっています。通常の水位はオーバーフロー菅の口から2~3cm下ですが、水位が過剰に上昇すると、オーバーフロー菅の口から水が流れ込んで自動的に排水されます。

トイレの構造とパーツの名称を知っておくと便利

普段の生活においては、トイレの構造やパーツを知らなくても困ることはありません。しかし、トイレの不具合や故障などに直面したときには、この情報が役立ちます。問題のある場所を特定しやすくなるからです。

問題のある場所の見当がつけば、解決方法や修理費用の目安を検索しやすくなります。不具合の症状によっては、掃除やナットの締め直しなどで解決することも少なくありません。万が一のときに備えて、トイレの構造とパーツの名称、役割を覚えておきましょう。